7月4日,绍兴文理学院建功书院“钱训润心”实践团前往杭州市临安区板桥镇上田村开展调研活动。实践团以省级非物质文化遗产“十八般武艺”所承载的武德文化为核心,深入探究其在乡村治理中的实践成效与现存困境,通过走访核心场所、访谈关键对象,挖掘武德文化赋能乡村发展的路径,解码其中蕴含的文化基因与治理智慧。

一、文武馆:寻武德根脉,固治理之基

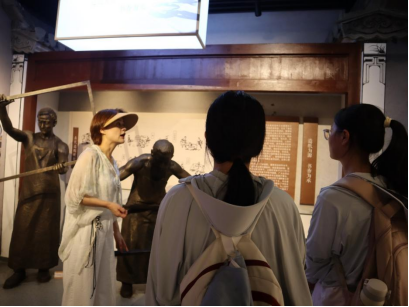

在村文化宣传员的陪同下,实践团首站走进上田村文武馆。作为 “十八般武艺” 传承与展示的核心阵地,馆内系统呈现了这一非遗项目的历史脉络与文化内涵 —— 始于明清时期的 “十八般武艺”,最初为村民抵御匪患的防身术,康熙年间经钱武肃王三十二世孙钱源融入 “尚武崇德” 精神,独创 “翻腕抖弹劲”发力法,且兵器多取材于锄头、镰刀等农具,形成鲜明的地域民俗特色,2012 年成功列入浙江省非物质文化遗产代表性项目名录。

实践团通过与馆内工作人员及国术团成员交流得知,“十八般武艺” 不仅是文化符号,更是乡村治理的思想根基。村内青少年从小接触技艺传承,逐步建立家乡文化认同;中老年村民在参与集训、展演中,强化对村庄的归属感。这种文化凝聚力,正转化为村民主动遵守村规民约、参与公共事务的内在动力。

二、共享法庭:融武德精神,创新治理模式

离开文武馆后,实践团一行来到上田村共享法庭。作为全省首个“微法庭”,其于2018年9月挂牌成立,通过特邀调解员就地调解、法官指导复杂纠纷、搭建“移动微法院”“浙江ODR”及“庭审直播”等智能平台、开展“私人订制”式普法教育等形式,提升基层纠纷化解水平与群众法治意识,融合“尚和”“守礼” 武德精神,践行 “枫桥经验” 上田模式。

三、文化礼堂:承武德内涵,筑精神家园

实践团继续调研发现,2012 年建成的上田村文化礼堂(全省首个农村文化礼堂),是武德内涵的传承载体,助力村庄从 “打架村” 蜕变为 “全国文明村”。礼堂内设有宽敞的书法厅,已成立的村级书法协会,150 余名会员涵盖各年龄段,作品屡获省市级奖项,助力村庄 2013 年获评 “浙江书法村”,生动践行“尚学业、正德行” 的家训。

从文武馆的根脉传承,到共享法庭的创新融合,再到文化礼堂的精神滋养,上田村的实践证明,武德文化绝非尘封的历史符号,而是能为乡村治理注入温度、为乡村振兴提供动能的鲜活力量。未来,“钱训润心” 实践团将深挖其时代价值,推动其在青年中传播,助力传统武德文化创新发展,赋能乡村振兴。